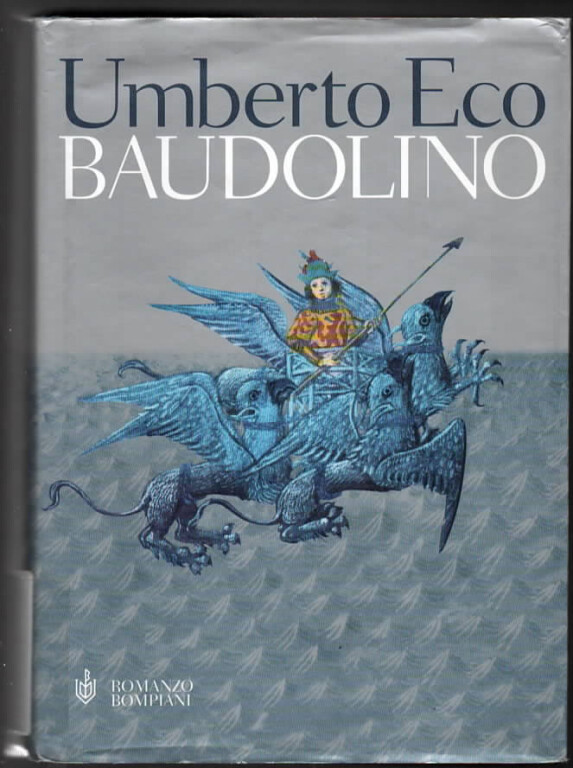

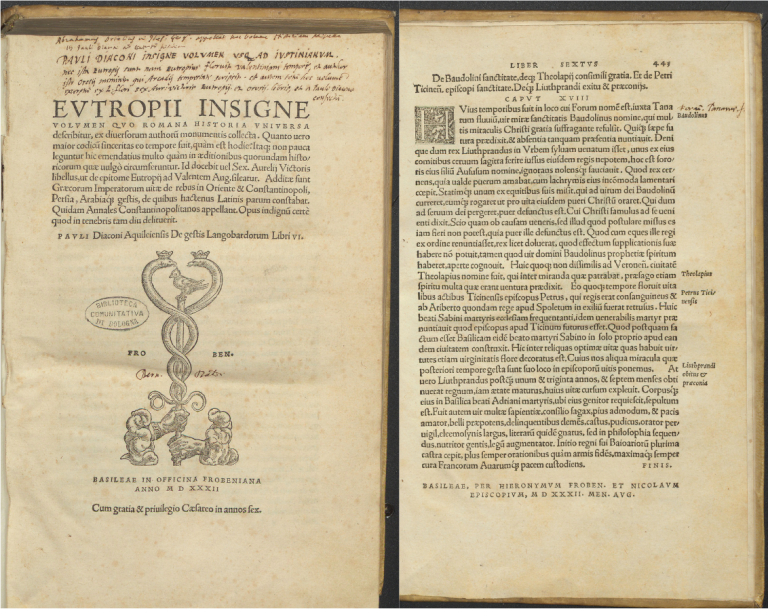

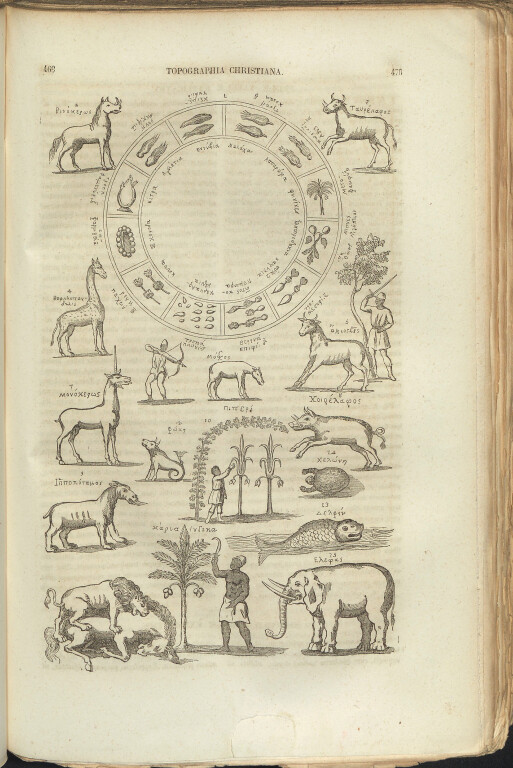

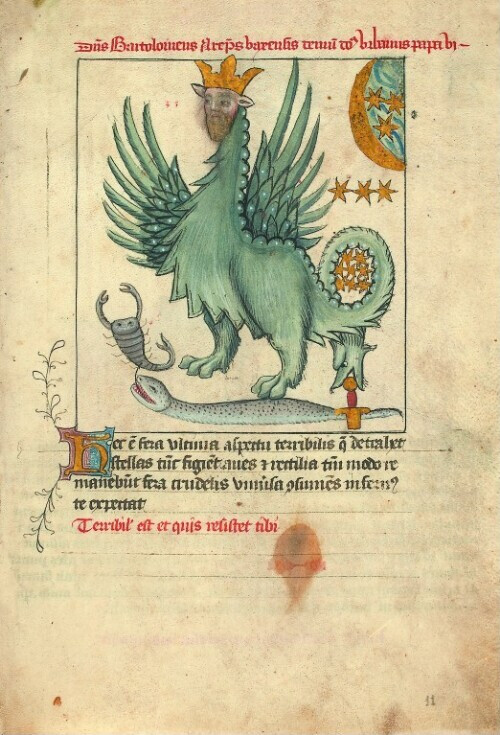

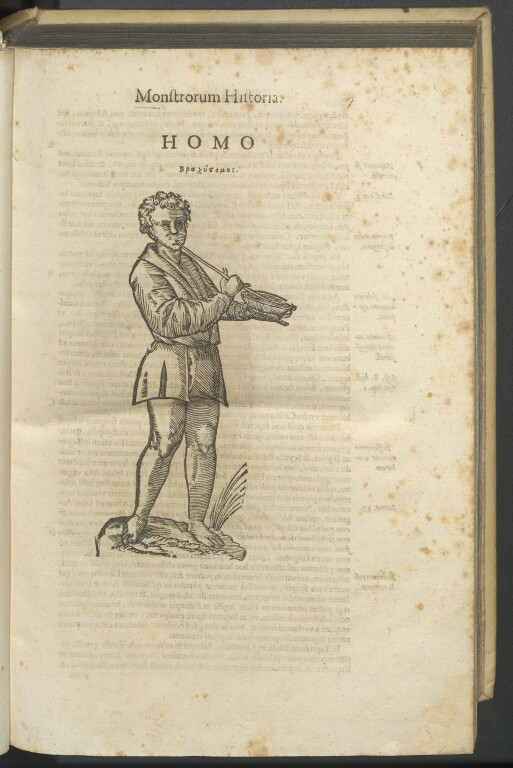

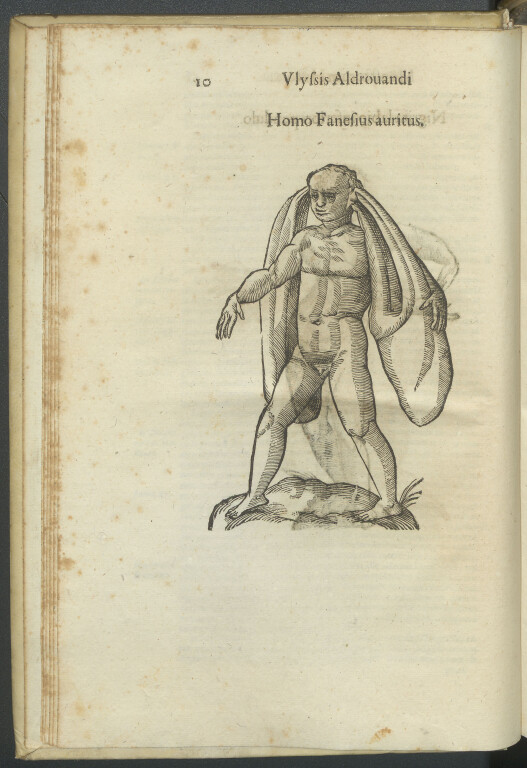

Liber monstrorum de diversis generibus

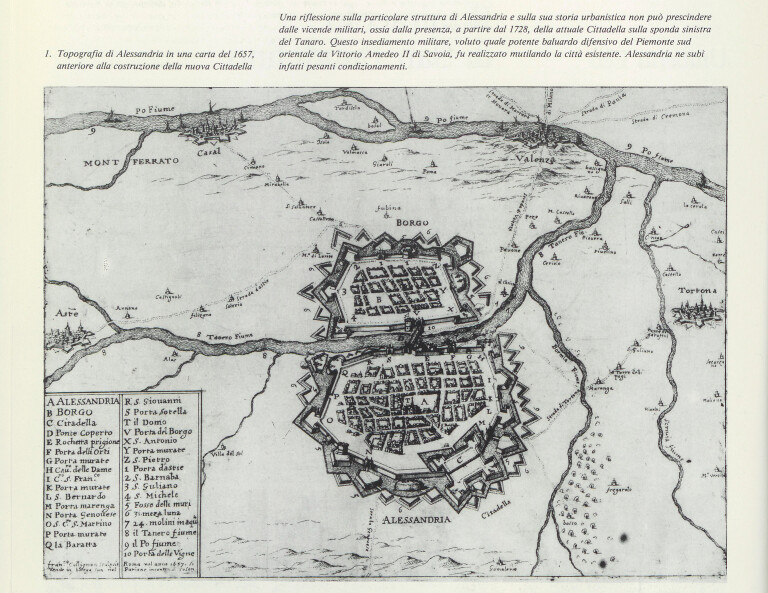

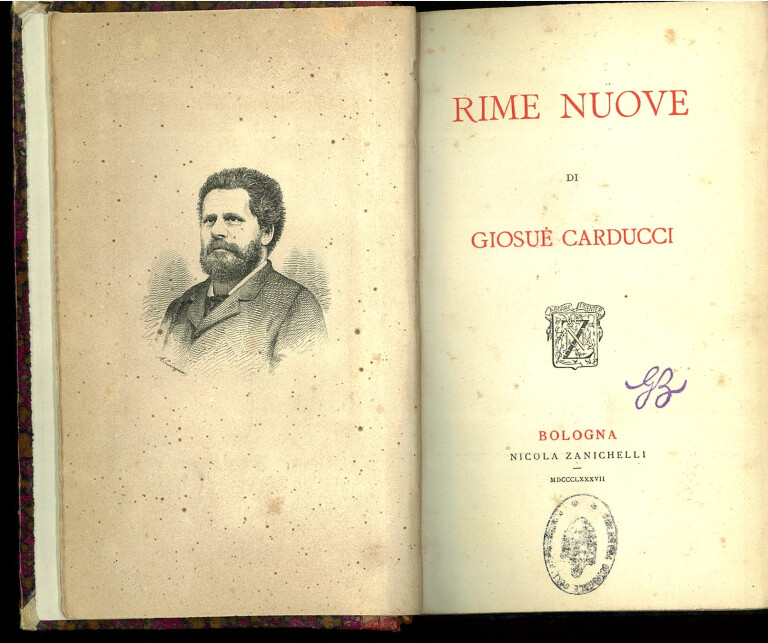

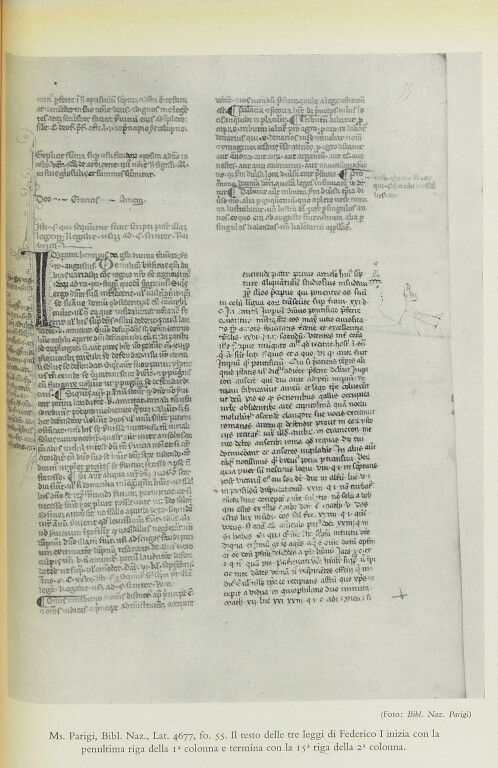

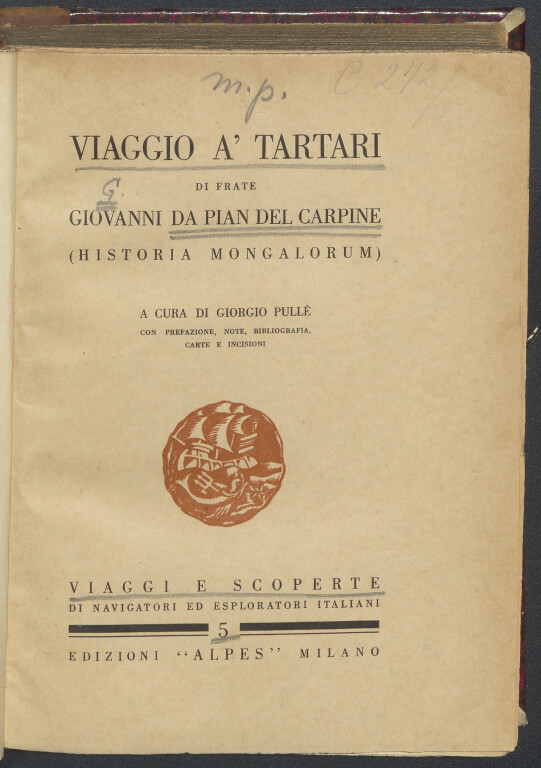

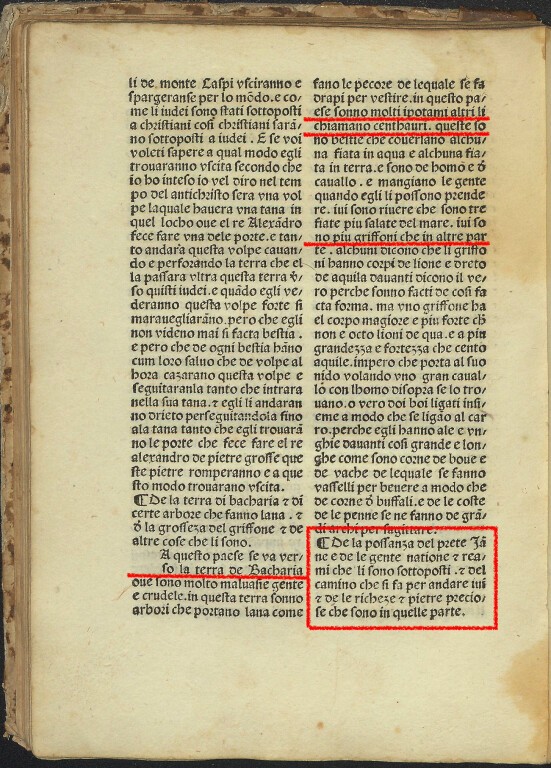

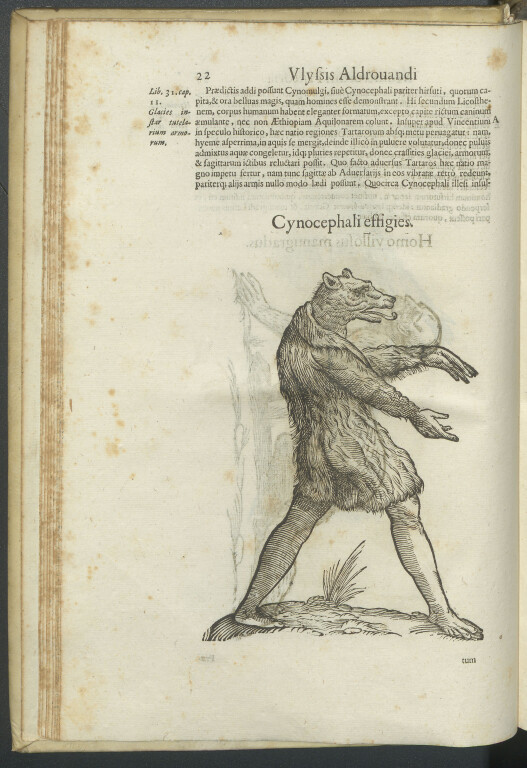

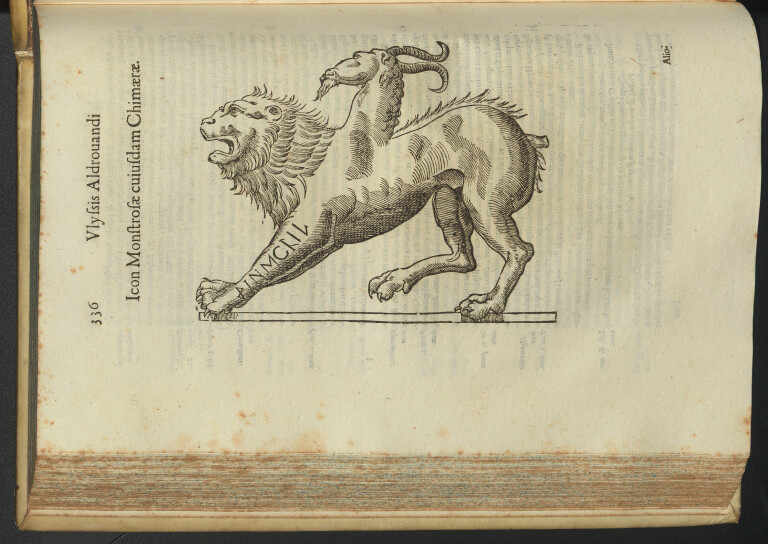

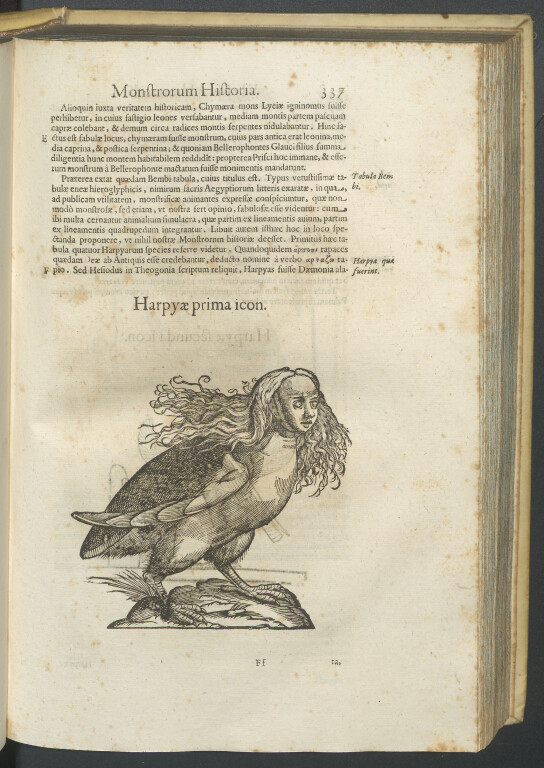

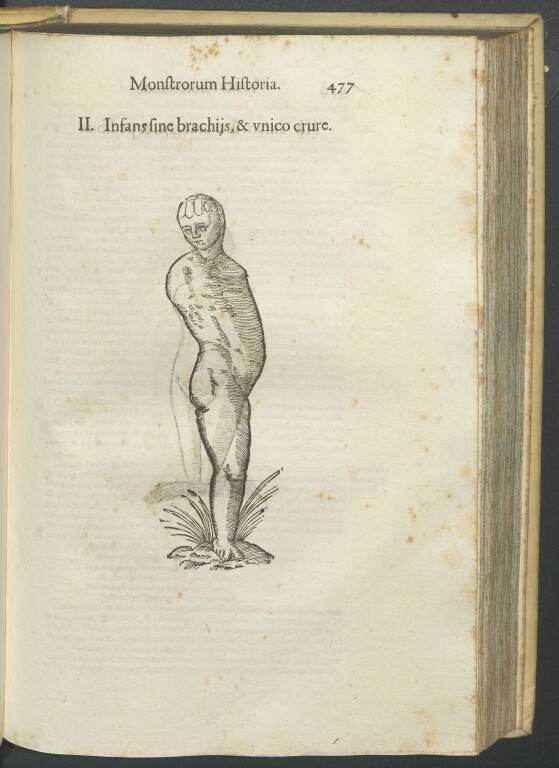

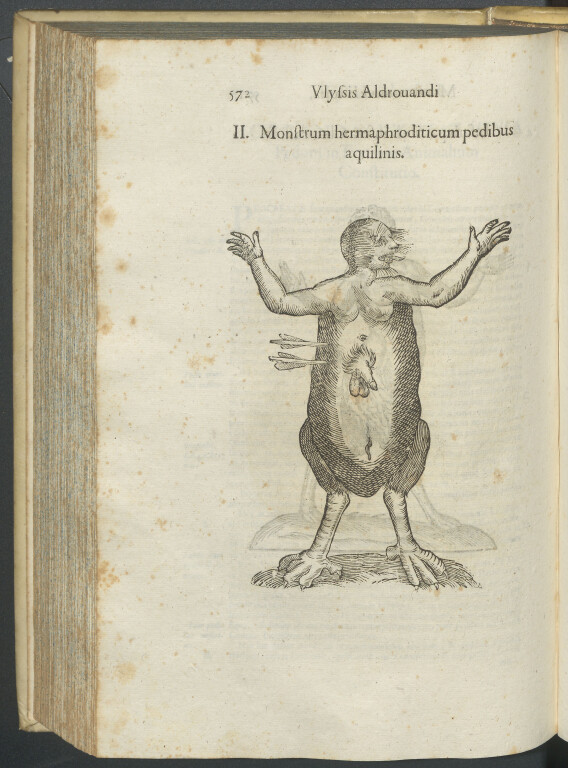

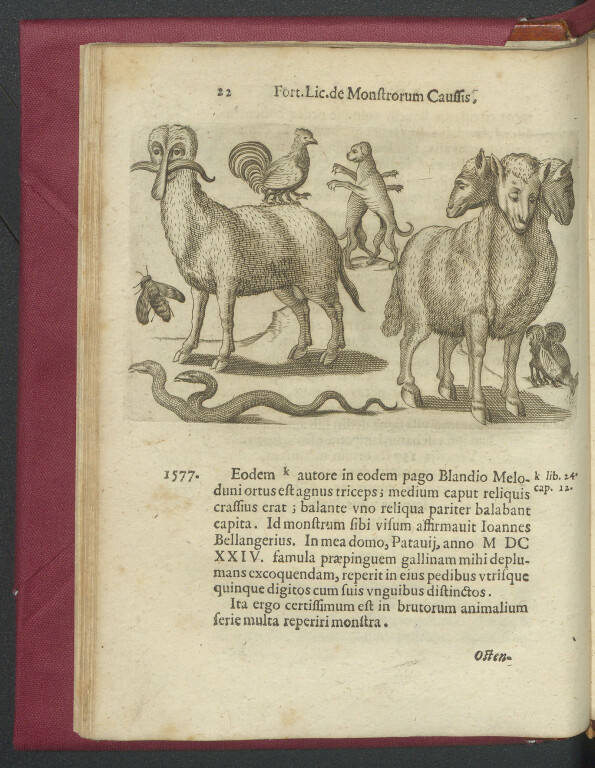

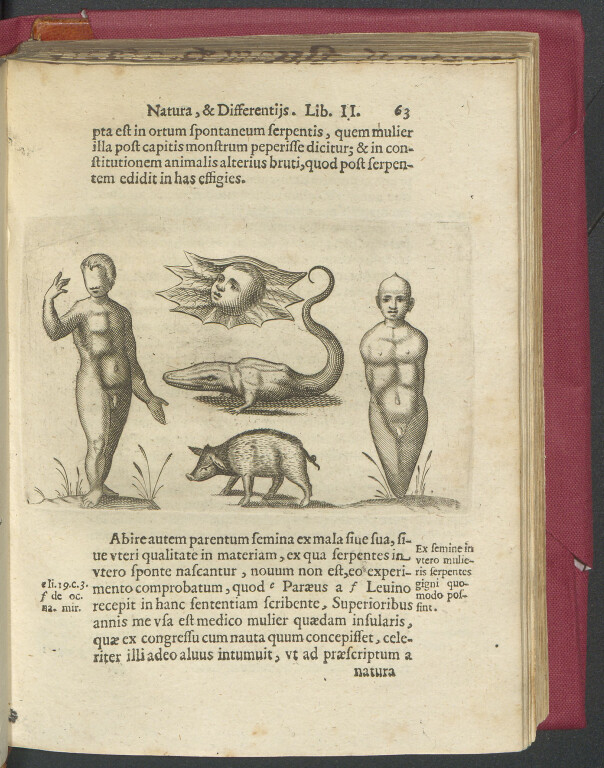

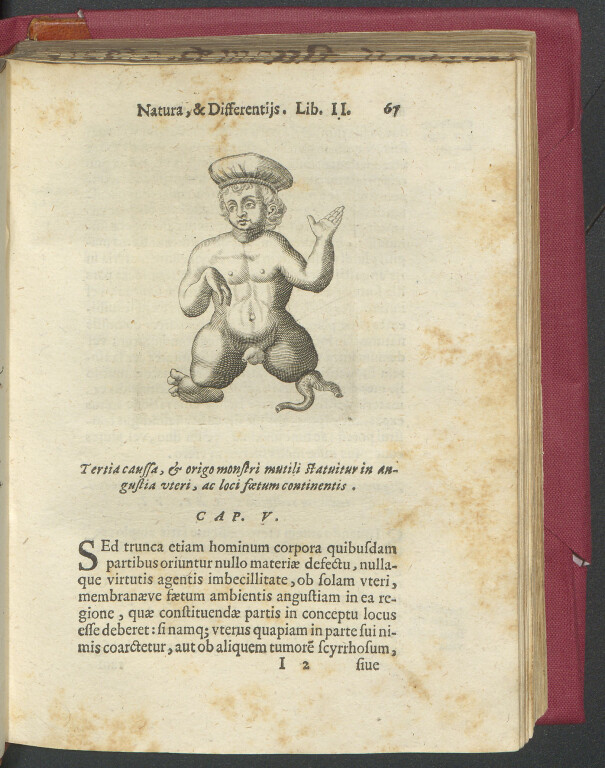

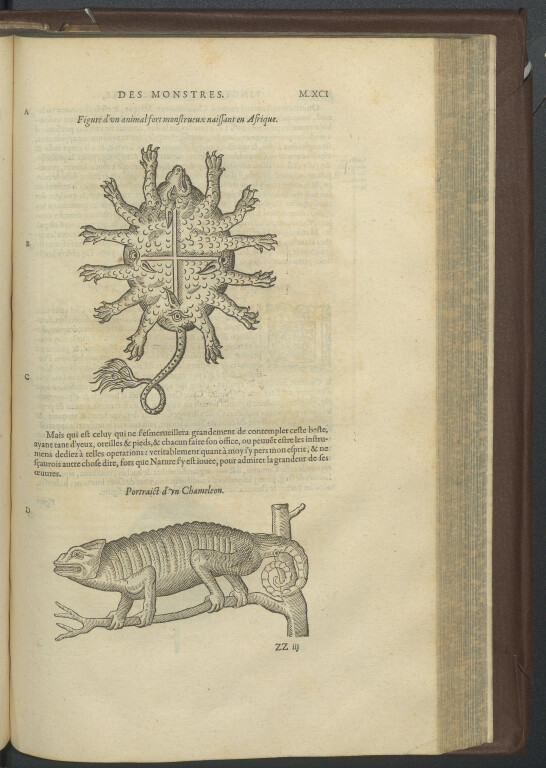

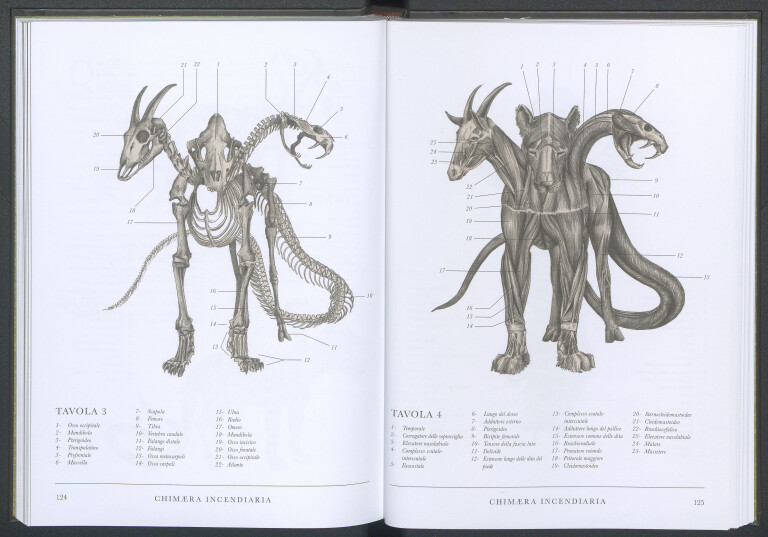

Nel 1993 esce, tradotto contemporaneamente in cinque lingue dell’Unione Europea, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, in cui Eco «Si occupa di una delle ossessioni della cultura europea (e non solo): il tentativo di porre rimedio alla confusione babelica delle lingue, battendo strade diverse che andavano dal recupero di lingue storiche mitizzate, all’invenzione di lingue artificiali che potessero esprimere per combinatoria tutti i possibili contenuti» (si veda la sezione Bibliotheca semiologica, curiosa, lunatica, magica et pneumatica curata da Costantino Marmo in L'idea della biblioteca. La collezione di libri antichi di Umberto Eco alla Biblioteca nazionale Braidense, p. 125-133: 125). Baudolino ha la capacità fuori dall’ordinario di imparare a comprendere e parlare ogni lingua anche solo ascoltando poche frasi, tanto che nel primo capitolo del romanzo spiega a Federico, appena incontrato: «ciò il dono de le lengue come li apostoli» (p. 11). Niceta definisce Baudolino «nomoteta» (cap. 3, p. 44), associandolo qundi ad Adamo, che nella tradizione cristiana è il nomoteta per eccellenza (si veda Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, p. 14). Ma Baudolino è anche «logoteta [...] inventore di un linguaggio non in senso assoluto ma efficace» quando cerca di scrivere autonomamente le sue memorie creando una lingua basata sulle diverse parlate lombarde, come era stato fatto nel momento della fondazione di Alessandria, che è una «Babele al contrario» in cui tutti trovano il modo di capirsi pur parlando lingue differenti (Giuseppe Pasero, Baudolino Aulari e il Medioevo fantastico di Umberto Eco. Dal tempo incantato della selva della Fraschetta alla struttura (del tempo) assente, in Sulle spalle di Umberto. Testimonianze alessandrine di/su/per Umberto Eco, p. 625-634: 631). È lui quindi che ha il dono di superare le difficoltà comunicative nate dopo la dispersione di quella Lingua Santa di cui i protagonisti del romanzo discutono nel capitolo 11 (p. 133-135). Questa glossolalia o polilalia è «qualcosa che pertiene [...] alla sfera di quelli che la teologia definisce come fenomeni mistici straordinari» (Giuseppe Pasero, Baudolino Aulari e il Medioevo fantastico di Umberto Eco cit., p. 628), ma come ogni eccezione può essere vista in positivo o in negativo. Infatti, dal momento che a lungo parleremo di mostri e portenti, è curioso notare che nel Liber monstrorum de diversis generibus, opera anonima compilata nel secolo VIII, vero e proprio ponte fra la cultura teratologica latina e quella medioevale, compaiono

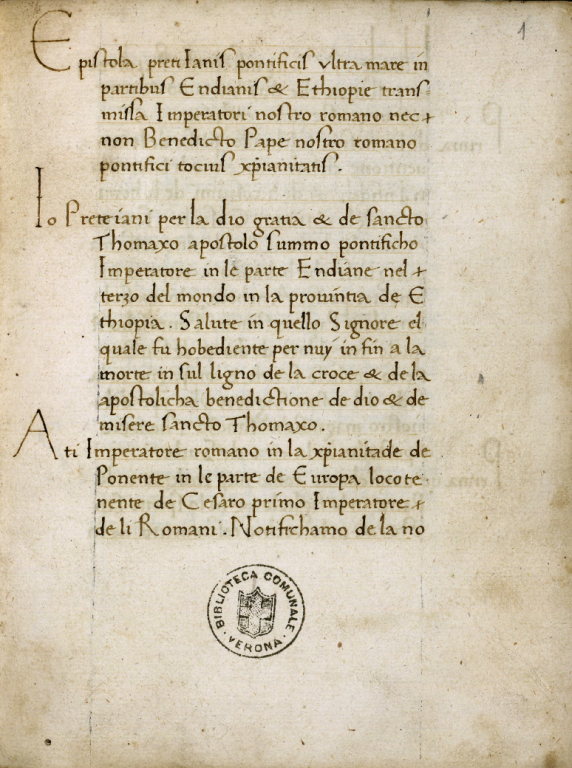

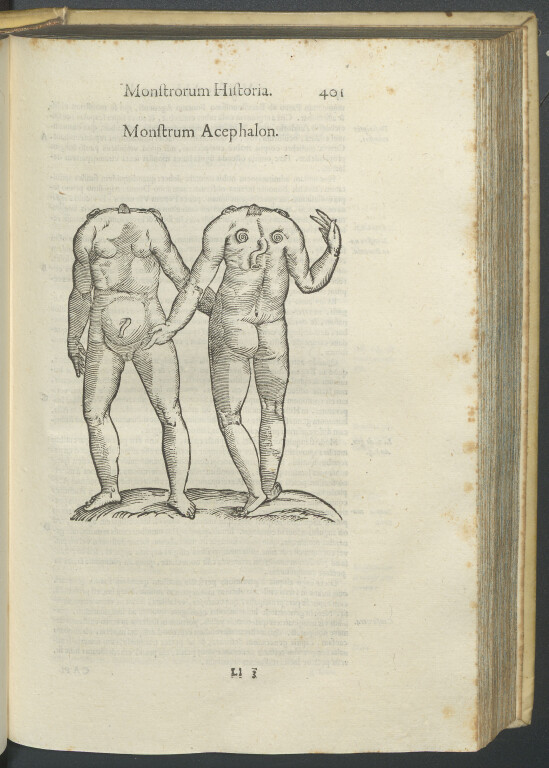

«QUELLI CHE PARLANO TUTTE LE LINGUE

Testimoni riportano di una razza variamente versatile, in un’isola del Mar Rosso. Costoro parlano tutte le lingue del mondo, e perciò lasciano di stucco tutti gli stranieri che càpitano lì venendo da lontano, chiamando per nome i loro conoscenti, nella loro lingua: così li acchiappano e se li mangiano subito, senza neppur cuocerli».

(Liber monstrorum de diversis generibus, p. 63-65).

Baudolino non mangia nessuno, ma proprio questa sua portentosa capacità di comprendere le lingue è una delle doti con cui conquista - “acchiappa” - Federico Barbarossa, che lo porta via dalla campagna alessandrina, lo adotta e gli permette la vita avventurosa descritta nel romanzo. Il protagonista del romanzo è dunque lui stesso uno dei tanti, eccezionali esseri prodigiosi che affollano le pagine della narrazione.

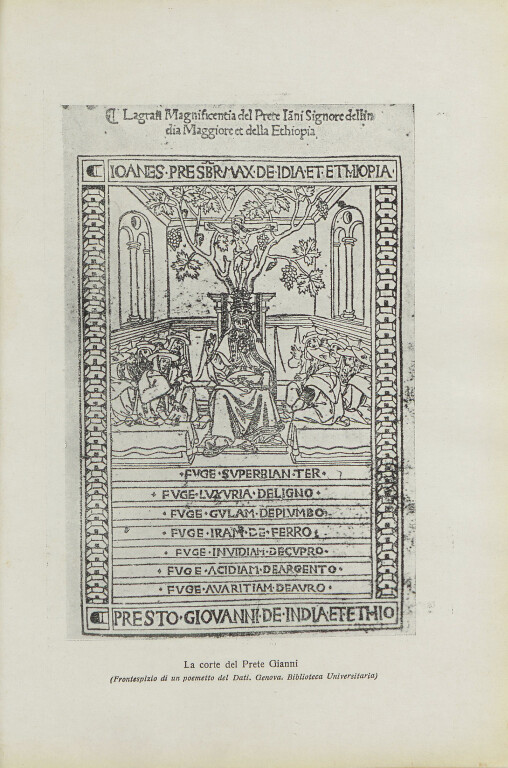

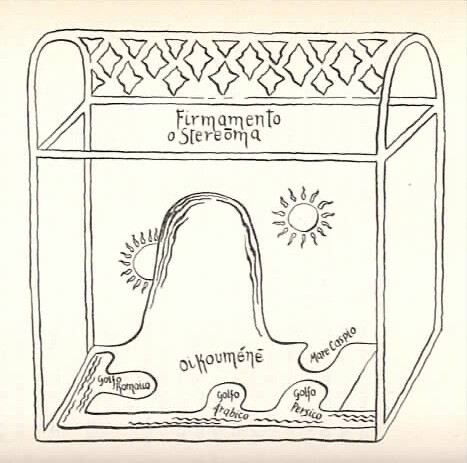

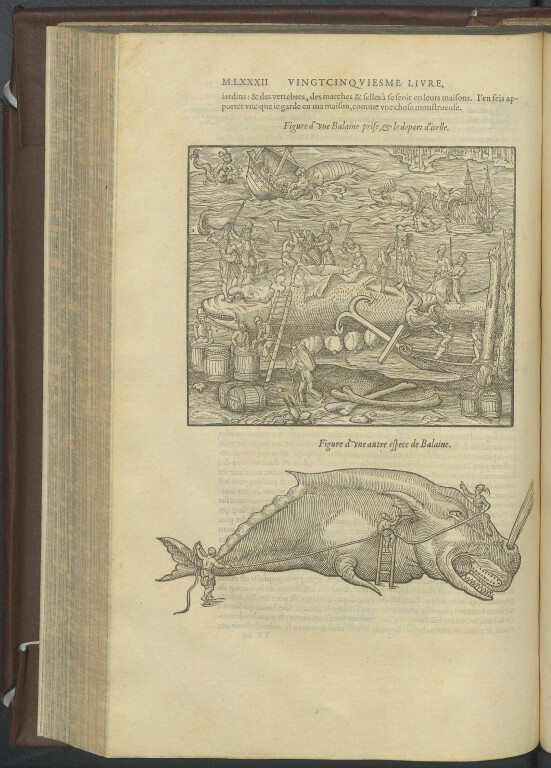

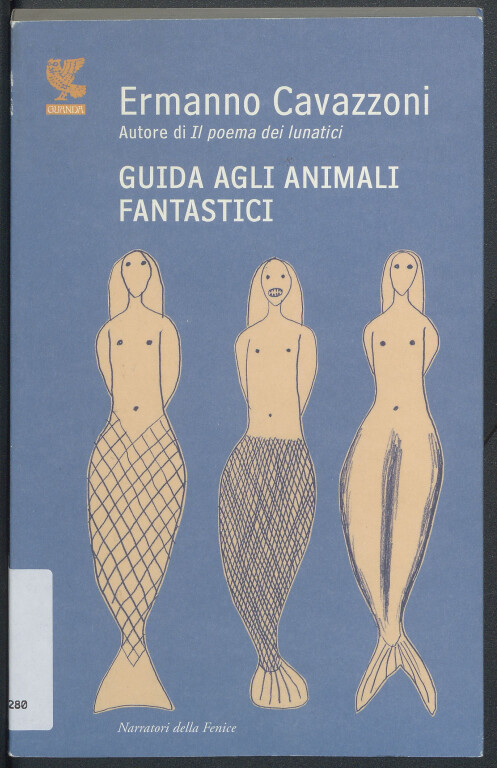

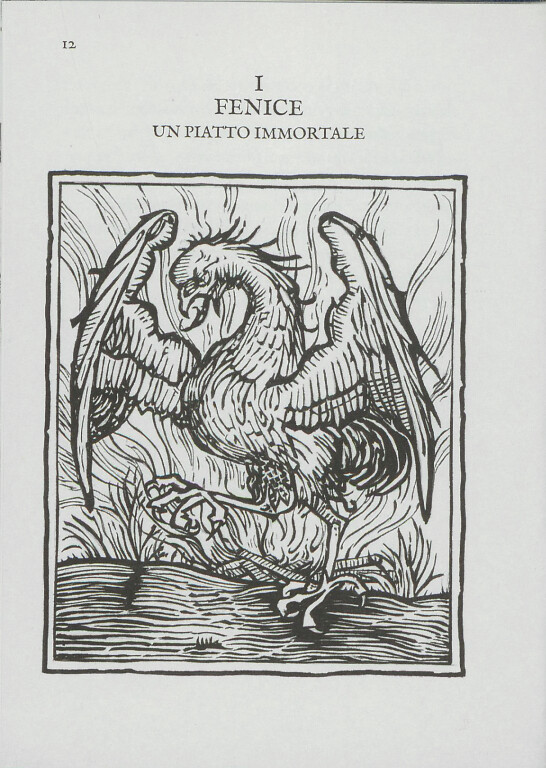

Il Liber Monstrorum, a lungo dimenticato, torna all’attenzione degli studiosi grazie all’edizione curata e tradotta da Corrado Bologna di cui qui vediamo la copertina, che non a caso esce per l’editore Bompiani con cui Eco collaborava costantemente.

Liber monstrorum de diversis generibus, a cura di C. Bologna, Milano, Bompiani, [1977].

Collocazione: 34. C. 6886