Album "Baudolino"

In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del romanzo Baudolino di Umberto Eco (2000), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica.

Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non c’è quindi nessune pretesa di una presentazione esaustiva dei molti argomenti e dei molti materiali che il romanzo potrebbe suggerire, ma la volontà di compiere una scelta sulla base di motivazioni anche episodiche e dettate dall’interesse dei lettori e dalle discussioni che il gruppo di lettura ha sostenuto negli incontri precedenti.

L’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 2000 dall’editore Bompiani. Di Baudolino sono comunque sempre citati anche i capitoli da cui sono tratte le citazioni, per facilitarne l’individuazione in altre edizioni.

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

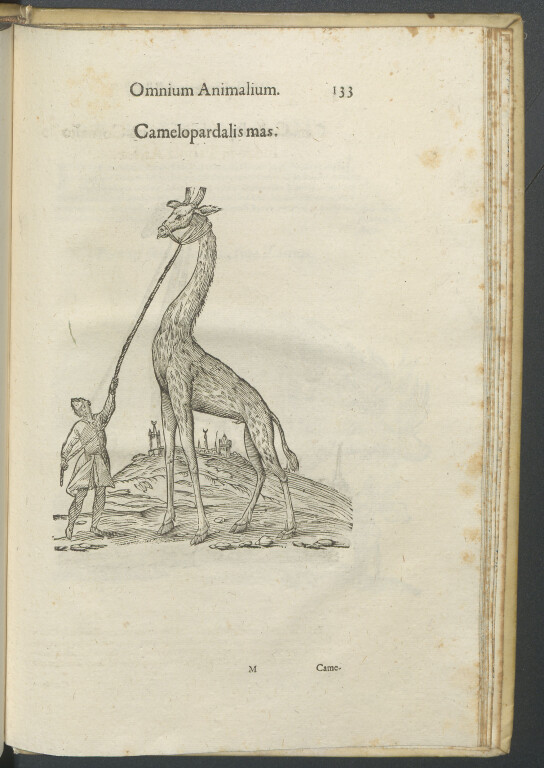

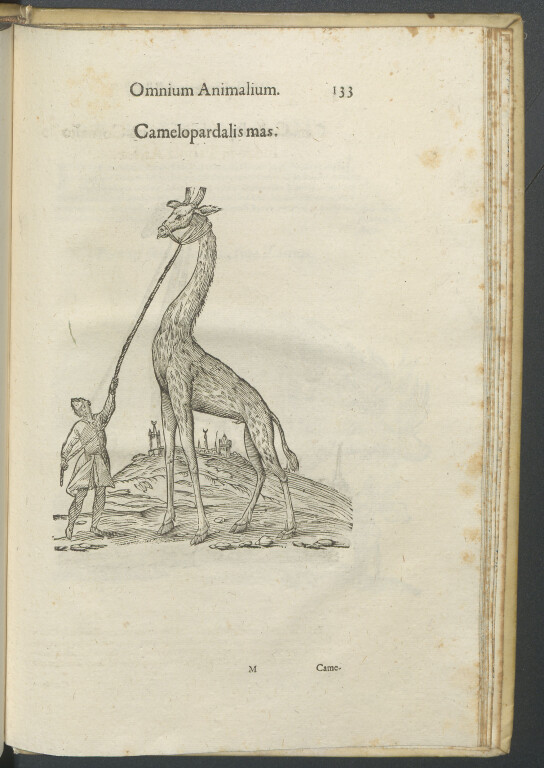

Ulisse Aldrovandi, Monstrorum historia (1657)

«Gli animali che li stupirono di più erano dei quadrupedi agilissimi, adibiti al traino dei carretti: avevano corpo di puledro, gambe assai alte con uno zoccolo bovino, erano di un giallo a grandi chiazze marrone, e soprattutto avevano un collo lunghissimo su cui si ergeva una testa di cammello con due piccole corna al sommo del capo. Gavagai disse che erano camelopardi, difficili da catturare perché fuggivano velocissimi, e solo gli sciapodi potevano inseguirli e prenderli al laccio» (cap. 29, p. 378).

Dopo avere visto un basilisco, uccelli dal volto umano, una chimera, una manticora e diversi altri portenti della natura, l’animale che più stupisce Baudolino e i suoi è una giraffa. Il motivo è presto spiegato: se Gavagai deve dire loro il nome dell’animale, significa che oltre a non averla mai vista - cosa che vale anche per tutte le altre creature - non ne hanno mai letto sui libri. Più volte infatti Eco si riferisce al fatto che la compagnia non si stupisce di ciò che vede perché il loro orizzonte culturale è fondato su opere letterarie che sorprendentemente - per noi, ma non per i personaggi - si rivelano veritiere. Del camelopardo-giraffa in queste opere non si parlava e quindi proprio quello è - per i personaggi, ma non per noi - l’essere più stupefacente.

Abbiamo citato la manticora (o il manticora), che nel romanzo ha un ruolo importante perché uccide Abdul. La sua presenza nei bestiari è meno frequente che quella di altri animali fantastici, ma era ben conosciuta nel mondo classico. Si veda a proposito il volume Sulle tracce del manticora. La zoologia dei confini del mondo in Grecia e a Roma di Pietro Li Causi.

Ulisse Aldrovandi, Monstrorum historia. Cum Paralipomenis historiae omnium animalium, Bologna, Bologna, Nicolò Tebaldini [i.e. Giovanni Battista Ferroni], 1642 [i.e. 1657].