Album "Il nome della rosa"

In questa gallery raccogliamo documenti di varia natura che illustrano la genesi e la successiva vita editoriale del romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco, che fanno riferimento agli eventi e ai temi trattati nell’opera o che possono avere fornito una base informativa per l’autore. Riguardo a questo punto dobbiamo mettere le mani avanti (come non abbiamo mai fatto per gli altri libri letti dal Gruppo di lettura) per denunciare fin da ora che in alcune occasioni - sempre dichiarate - ci siamo divertiti ad azzardare e a proporre ipotesi che non hanno nessuna pretesa di essere dimostrate o dimostrabili. Ma se si fa una rassegna anche minima dei numerosi saggi o articoli dedicati al romanzo ci si accorge che gli stessi critici di professione hanno spesso azzardato e suggerito ipotesi poco fondate sulle fonti di Eco, tanto che lui stesso - lo vedremo - ha in alcuni casi dovuto stupirsi di quanto leggeva e, se lo riteneva necessario, rettificare. Dunque questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione del testo letterario (quando abbiamo presentato un’interpretazione critica è perché altri l’avevano già proposta e ci sembrava utile discuterne). Questo è il resoconto di un’esperienza di lettura, che si prende la libertà di azzardare un gioco - quello della ricerca di fonti, citazioni, allusioni - che è d’altra parte ben giustificato e anzi incoraggiato sia dall’Eco Autore Empirico che dall’Eco Autore Modello (riprendiamo una terminologia ben diffusa e presente in un saggio che incontreremo spesso, Interpretazione e sovrainterpretazione). Per noi bibliotecari-lettori un invito a nozze che non potevamo rifiutare.

Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1980. La paginazione è rimasta inalterata nelle numerose ristampe Bompiani che non facciano parte di una specifica collana, comprese quelle a cui sono state aggiunte le Postille a Il nome della rosa (nella gallery forniremo maggiori informazioni sulla vita editoriale del testo).

I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

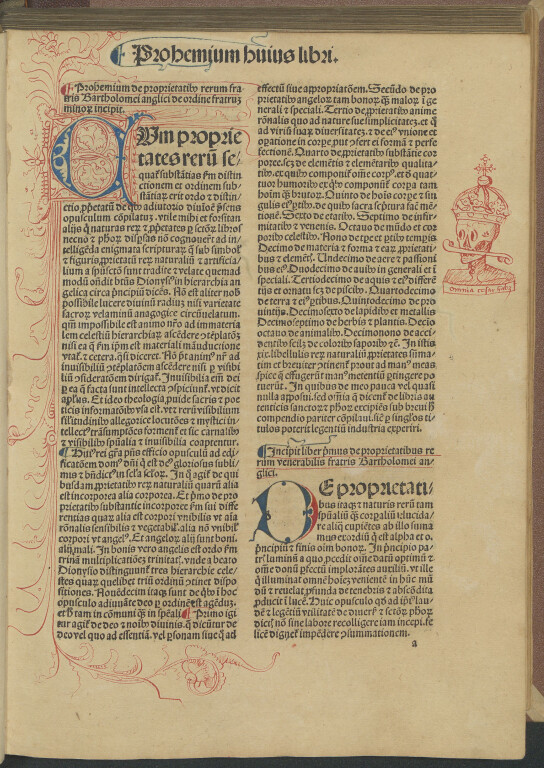

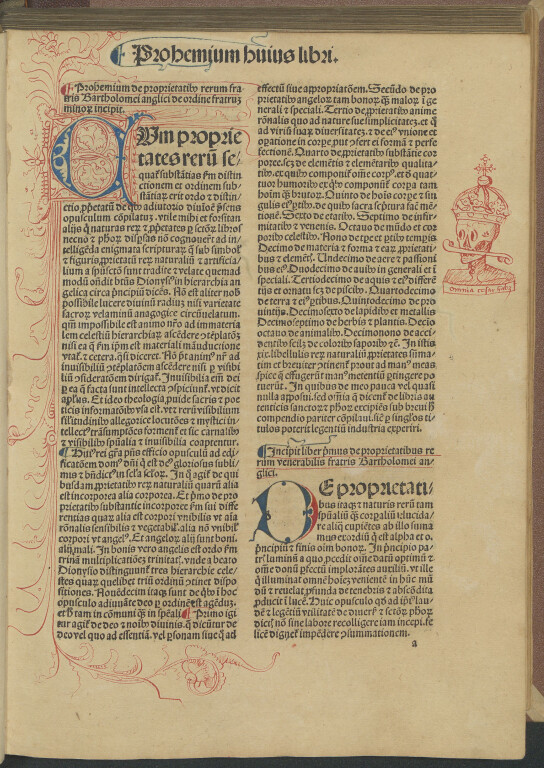

Bartolomeo Anglico, De proprietatibus rerum (1491)

In precedenza abbiamo sottolineato l’unicità di un manoscritto, innanzitutto in senso materiale. Sotto questo punto di vista le prime opere a stampa sembrano perseguire questo stesso status di unicità. Due diversi esemplari di un incunabolo infatti non saranno mai esattamente uguali l’uno all’altro, per limiti tecnici del processo di stampa ma anche per un desiderio di personalizzazione dell’esemplare da parte del possessore. Si pensi, come esempio più immediato, alla consuetudine di non stampare la prima lettera del testo (o di un capitolo) per inserire in seguito un capolettera miniato, come nella pagina che qui vediamo.

Spesso gli incunaboli presentano anche una serie di interventi manoscritti sui margini del libro che naturalmente non sono realizzati nel momento della produzione del volume, come accadeva per il lavoro dei copisti, ma che portano ugualmente quel volume a essere un oggetto unico. Tanto che può accadere che l’interesse che ancora oggi desta in noi quel volume sia legato più alla sua materialità che al testo che tramanda.

Ancora oggi ognuno annota i propri libri ma difficilmente la cosa riveste un interesse, a meno che le note non siano quelle lasciate da un personaggio di rilievo. Anche in questo caso comunque l’interesse risiede quasi sempre nel contenuto di quelle note, non nella loro materialità, nella loro forma. Ricercare queste tracce nei libri antichi invece rivela spesso una diversa modalità di concepire l’opera e il libro, abitudini oggi ormai scomparse, modi di ragionare e affrontare un testo a cui non siamo più abituati. Abbiamo ricercato in alcuni incunaboli alcuni esempi che presentiamo in questa e nelle prossime immagini. Può trattarsi di vere e proprie decorazioni che imitano i marginalia dei manoscritti, di segni per aiutare la memoria - stilizzati o più realistici - o di veri e propri disegni che possono non avere nessuna relazione con il testo, realizzati dal lettore (o meglio: da uno dei lettori che hanno preso in mano quel libro nel corso dei secoli) senza uno scopo reale.

Bartolomeo Anglico, De proprietatibus rerum, Strasburgo, [tip. del Jordanus = Georg Husner], altera die post Sancti Laurentii [11 VIII] 1491.

Collocazione: 16. G. V. 8